In alcune località dell’Agordino, la vigilia dei Morti, si lasciava del cibo apparecchiato in tavola ed un lume acceso per essere sicuri che dopo essersi saziati, i defunti potessero trovare pace. Ai bambini si diceva che le anime si nascondevano “sot le banche” ossia sotto le panchine, dopo il suono della campana della sera. A Zoldo, il giorno dei morti, si preparavano pietanze particolari in onore dei defunti: la toiba (minestra di grano saraceno), il pan dei morti, le spumiglie di chiara d’uovo montata, le fave di morti, gli ossi di morto (che ricordano un pene), i bigaroni (biscotti a forma di vulva) richiamando i segni di rigenerazione vitale. Ai bambini si donavano piccoli dolci o una pagnotta segnata con la croce.

In alcune località dell’Agordino, la vigilia dei Morti, si lasciava del cibo apparecchiato in tavola ed un lume acceso per essere sicuri che dopo essersi saziati, i defunti potessero trovare pace. Ai bambini si diceva che le anime si nascondevano “sot le banche” ossia sotto le panchine, dopo il suono della campana della sera. A Zoldo, il giorno dei morti, si preparavano pietanze particolari in onore dei defunti: la toiba (minestra di grano saraceno), il pan dei morti, le spumiglie di chiara d’uovo montata, le fave di morti, gli ossi di morto (che ricordano un pene), i bigaroni (biscotti a forma di vulva) richiamando i segni di rigenerazione vitale. Ai bambini si donavano piccoli dolci o una pagnotta segnata con la croce.A Laste pensavano che i morti uscissero dai sepolcri e percorressero in fila il perimetro del cimitero. Altri narrano che andassero in processione per il paese, fino a raggiungere “l’eiva“- l’acqua- ossia il torrente a valle. Per questo bisognava rientrare prima del buio! Molte persone dicono di aver sentito le voci di questo corteo: ” senti, senti la Scola“. Alcune donne hanno accennato anche alla processione di Santa Orsola “con le so undesemila vergini”, o la “caza selvarega” che conta testimonianze dirette. In ogni caso, l’udire il passaggio dei morti e le loro voci era considerata un’esperienza paurosa.

Con la festa dei morti iniziavano i riti di questua, affidati ai bambini, considerati più vicini a Dio in quanto provenienti dal medesimo mondo ignoto dove la pre-vita e lo spirito immortale si congiungono. Il legame tra bambini e morti era stretto nelle culture arcaiche e appare come un canale privilegiato di comunicazione tra i due mondi. Un bimbo vivo può rappresentare il morto che torna e un bimbo defunto, viene considerato un efficace messaggero per l’aldilà. Nella tradizione nostrana attraverso i “morticini” si mandavano messaggi agli antenati: nelle mani dei bimbi defunti si mettevano piccoli foglietti di carta con le richieste dei vivi.

Per questo, i più piccoli avevano un luogo di sepoltura separato dagli adulti, detto “cimitero degli angeli“. I parenti, specie i genitori, consideravano la morte del figlio di buon auspicio, in quanto il loro trapasso sarebbe stato più facile e sereno.

A Laste di Rocca Pietore, fino agli anni cinquanta, la scomparsa di un infante veniva festeggiata con canti, balli, pranzi e si preparavano gli stessi dolci che offerti ai matrimoni.

Le vesti funebri erano bianche. Venivano ricoperte con “cordele de i mortolin” ossia fettuccine colorate, simili a quelle indossate dai Matacinch, i personaggi guida dei carnevali locali.

Nel Trevigiano i “mortesin” si chiamavano “angioletti” e venivano accompagnati nell’ultima dimora dai coetanei che lungo il percorso, spogliavano dei bianchi fiori -la corona mortuaria- fatta col “fior d’angelo” (Philadelphus virginalis). Ciascuno di essi inalberava una piccola lancia bianca con una bandiera tagliata in diagonale. L’altra merà era impiegata per vestire i bambini che partecipavano a “la sasolada dei morti“, la questua che i piccoli, mascherati col nerofumo, facevano alla vigilia dei defunti. Le famiglie pulivano le zucche e le illuminavano con una candela a simboleggiare i teschi. La piccola mascherata, passando di casa in casa gridava: “co erimo vivi, gironsi sti cortivi; adeso che semo morti, se gira par sti orti” (quando eravamo in vita correvamo per questi cortili, ora che siamo morti andiamo a spasso per questi orti).

A livello familiare esisteva la volontà di far sopravvivere gli antenati nella perpetuazione dei nomi di famiglia. Dare ai bambini dei doni, generi alimentari per lo più, equivaleva ad offrire del cibo ai morti riconoscendo la loro esistenza e rinnovata comunione coi vivi. Attraverso il potere proveniente dall’aldilà così gratificato, i vivi avrebbero ottenuto ciò che invocavano.

Per questo, i più piccoli avevano un luogo di sepoltura separato dagli adulti, detto “cimitero degli angeli“. I parenti, specie i genitori, consideravano la morte del figlio di buon auspicio, in quanto il loro trapasso sarebbe stato più facile e sereno.

A Laste di Rocca Pietore, fino agli anni cinquanta, la scomparsa di un infante veniva festeggiata con canti, balli, pranzi e si preparavano gli stessi dolci che offerti ai matrimoni.

Le vesti funebri erano bianche. Venivano ricoperte con “cordele de i mortolin” ossia fettuccine colorate, simili a quelle indossate dai Matacinch, i personaggi guida dei carnevali locali.

Nel Trevigiano i “mortesin” si chiamavano “angioletti” e venivano accompagnati nell’ultima dimora dai coetanei che lungo il percorso, spogliavano dei bianchi fiori -la corona mortuaria- fatta col “fior d’angelo” (Philadelphus virginalis). Ciascuno di essi inalberava una piccola lancia bianca con una bandiera tagliata in diagonale. L’altra merà era impiegata per vestire i bambini che partecipavano a “la sasolada dei morti“, la questua che i piccoli, mascherati col nerofumo, facevano alla vigilia dei defunti. Le famiglie pulivano le zucche e le illuminavano con una candela a simboleggiare i teschi. La piccola mascherata, passando di casa in casa gridava: “co erimo vivi, gironsi sti cortivi; adeso che semo morti, se gira par sti orti” (quando eravamo in vita correvamo per questi cortili, ora che siamo morti andiamo a spasso per questi orti).

A livello familiare esisteva la volontà di far sopravvivere gli antenati nella perpetuazione dei nomi di famiglia. Dare ai bambini dei doni, generi alimentari per lo più, equivaleva ad offrire del cibo ai morti riconoscendo la loro esistenza e rinnovata comunione coi vivi. Attraverso il potere proveniente dall’aldilà così gratificato, i vivi avrebbero ottenuto ciò che invocavano.

21 Ottobre: Sant’Orsola

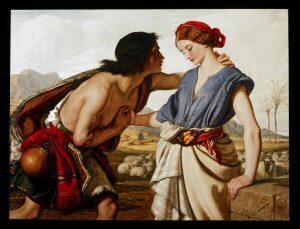

Una “Passio” del X secolo narra di una giovane d’eccezionale bellezza, Orsola, figlia di un sovrano bretone, che si era segretamente consacrata a Dio. Purtroppo fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Il rifiuto da parte della nobile avrebbe scatenato una guerra ed anche per questo, consigliata da un angelo nel corso di una visione avuta in sogno, chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al cristianesimo e cambiasse idea. Allo scadere del tempo stabilito, ancora esortata da un messaggero divino, Orsola prese il mare con undicimila compagne e secondo alcune versioni, anche con il promesso sposo. Orsola e le vergini furono accolte a Roma da papa Ciriaco, personaggio sconosciuto alla storia. Orsola, prima di tornare in patria, purtroppo decise di fermarsi a Colonia che era stata conquistata da Attila: qui le undicimila vergini esortate da Orsola alla fermezza furono subito trucidate dalla furia dei barbari mentre il famigerato re unno risparmiò la Santa che chiese anch’egli in sposa, promettendole salva la vita. Al suo rifiuto la fece uccidere a colpi di freccia e con lei, secondo una tarda versione, fu ucciso pure papa Ciriaco che l’aveva seguita nel suo viaggio.

Una “Passio” del X secolo narra di una giovane d’eccezionale bellezza, Orsola, figlia di un sovrano bretone, che si era segretamente consacrata a Dio. Purtroppo fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Il rifiuto da parte della nobile avrebbe scatenato una guerra ed anche per questo, consigliata da un angelo nel corso di una visione avuta in sogno, chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al cristianesimo e cambiasse idea. Allo scadere del tempo stabilito, ancora esortata da un messaggero divino, Orsola prese il mare con undicimila compagne e secondo alcune versioni, anche con il promesso sposo. Orsola e le vergini furono accolte a Roma da papa Ciriaco, personaggio sconosciuto alla storia. Orsola, prima di tornare in patria, purtroppo decise di fermarsi a Colonia che era stata conquistata da Attila: qui le undicimila vergini esortate da Orsola alla fermezza furono subito trucidate dalla furia dei barbari mentre il famigerato re unno risparmiò la Santa che chiese anch’egli in sposa, promettendole salva la vita. Al suo rifiuto la fece uccidere a colpi di freccia e con lei, secondo una tarda versione, fu ucciso pure papa Ciriaco che l’aveva seguita nel suo viaggio.Analogie fra Sant’Orsola e la dea Freyja

Il nome Orsola deriva dal latino Ursula che significa “piccola orsa“. È possibile che nella leggenda di Sant’Orsola si celi l’eco di un antico mito pagano relativo alla dea Freyja che, col nome di “Horsel od Ursel”, accoglieva nell’Aldilà le fanciulle defunte. La leggenda delle undicimila vergini nacque da un errore di trascrizione dove era indicato il “martirio di Orsola e delle sue compagne ad undecim milia (o ad undecim miliarium) ovvero in un luogo a undici miglia (o all’undicesimo miliario) dalla città di Colonia. La festa di sant’Orsola cade proprio prima del Capodanno Celitco, quasi a richiamare l’eco di un’antica madre che custodiva le anime dei defunti.

Il nome Orsola deriva dal latino Ursula che significa “piccola orsa“. È possibile che nella leggenda di Sant’Orsola si celi l’eco di un antico mito pagano relativo alla dea Freyja che, col nome di “Horsel od Ursel”, accoglieva nell’Aldilà le fanciulle defunte. La leggenda delle undicimila vergini nacque da un errore di trascrizione dove era indicato il “martirio di Orsola e delle sue compagne ad undecim milia (o ad undecim miliarium) ovvero in un luogo a undici miglia (o all’undicesimo miliario) dalla città di Colonia. La festa di sant’Orsola cade proprio prima del Capodanno Celitco, quasi a richiamare l’eco di un’antica madre che custodiva le anime dei defunti.

Freyja

Freyja è una divinità della mitologia norrena. Ne parla l’Edda di Snorri dov’è scritto che “ama i canti d’amore e incita gli innamorati ad invocarla”; inoltre Freyja cavalca nei campi di battaglia ed ha diritto alla metà dei caduti che guiderà in battaglia durante il “Ragnarök”. La dea dimora nel palazzo “Sessrumnir”, che significa “dalle tante sedie”, che si trova in “Folkvang”; ne esce ogni giorno viaggiando su un carro scintillante tirato da due gatti (si presume di razza delle foreste norvegesi). Tra le sue numerose peculiarità, Freyja annovera quella di esperta nelle arti magiche “seiðr”, con cui poteva realizzare divinazioni e incantesimi a distanza. Il suo giorno sacro è il venerdì e ne rimane traccia nel termine inglese Friday e in quello tedesco Freitag. In Italia, basti pensare che il giorno di Venerdì è dedicato proprio a Venere (simile a Freyja). Il suo nome significa “Signora“, perciò a volte viene confusa con Frigga, dea Æsir moglie di Odino, con la quale condivide la salvaguardia della fertilità e della fecondità e il ruolo di protettrice delle partorienti.

Freyja è una divinità della mitologia norrena. Ne parla l’Edda di Snorri dov’è scritto che “ama i canti d’amore e incita gli innamorati ad invocarla”; inoltre Freyja cavalca nei campi di battaglia ed ha diritto alla metà dei caduti che guiderà in battaglia durante il “Ragnarök”. La dea dimora nel palazzo “Sessrumnir”, che significa “dalle tante sedie”, che si trova in “Folkvang”; ne esce ogni giorno viaggiando su un carro scintillante tirato da due gatti (si presume di razza delle foreste norvegesi). Tra le sue numerose peculiarità, Freyja annovera quella di esperta nelle arti magiche “seiðr”, con cui poteva realizzare divinazioni e incantesimi a distanza. Il suo giorno sacro è il venerdì e ne rimane traccia nel termine inglese Friday e in quello tedesco Freitag. In Italia, basti pensare che il giorno di Venerdì è dedicato proprio a Venere (simile a Freyja). Il suo nome significa “Signora“, perciò a volte viene confusa con Frigga, dea Æsir moglie di Odino, con la quale condivide la salvaguardia della fertilità e della fecondità e il ruolo di protettrice delle partorienti.

Chiedi maggiori informazioni su come prenotare un consulto tarologico privato con Luce.

Chiedi maggiori informazioni su come prenotare un consulto tarologico privato con Luce.